Jul 21, 2021

Et si l’abstention aux dernières élections régionales et départementales exprimait quelque chose de bien plus profond que l’indifférence de l’électorat ?

L’abstention qui a marqué les dernières élections départementales et régionales a pulvérisé le plafond d’un scrutin pourtant associé au long cours à une faible participation [1] : seul un tiers des inscrits a estimé nécessaire d’exercer son droit de suffrage. Si les éléments de contexte ont pu jouer dans le sens d’une abstention record — à commencer par le relâchement post-confinement — il n’est pas interdit par ailleurs de voir dans ce résultat la manifestation d’une défiance sourde de l’électorat à l’égard d’une démocratie devenue, au fil des décennies, de plus en plus formelle, réduite à un rite électoral sans portée, dont les citoyens ne seraient plus dupes.

Comment en est-on arrivé là ?

Une démocratie évidée

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est d’une clarté lumineuse. Dans une authentique démocratie, le peuple souverain est à l’origine de toutes les formes de pouvoir auquel il obéit, et il ne saurait voir l’exercice de sa souveraineté entravé par quelque instance ou par quelque norme que ce soit sur laquelle il aurait perdu tout pouvoir de contrôle ou de décision. Les engagements qu’il prend à l’échelle internationale dans le cadre de traités ou de conventions, pour contraignants qu’ils soient, ne sauraient avoir de caractère irréversible.

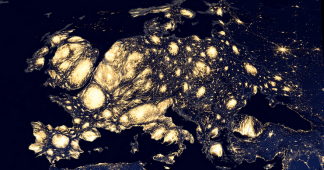

Il se trouve cependant que ce principe fondamental a été méthodiquement battu en brèche depuis trente ans, principalement dans le cadre de la construction européenne. À compter de la fin des années 1980, la promotion de cette dernière en grande cause prétendument « historique » — la seule qu’autorisait le néolibéralisme triomphant — a justifié moralement le scandale politique que représente pourtant l’évidemment progressif de la souveraineté nationale.

De 1992 (Traité de Maastricht) à 2012 (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance) en passant par 1997 (Amsterdam) et 2007 (Lisbonne), chaque étape de la construction européenne a placé un nombre toujours plus grand de domaines hors de portée de la délibération populaire. Aux principes gravés dans les traités — à l’image de la libre circulation des capitaux —, se sont ajoutés la pratique d’institutions européennes par nature soucieuses d’étendre leurs prérogatives, et l’inflation d’un droit communautaire s’imposant aux droits nationaux avec, en France, la bénédiction du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. Six révisions constitutionnelles successives [2] ont été nécessaires pour permettre cette évolution funeste, dénaturant une loi fondamentale devenue, au fil des ans, une variable d’ajustement de la construction européenne.

Dans des domaines aussi divers et essentiels que la politique commerciale, la politique monétaire, la politique migratoire et — dans une moindre mesure — les politiques budgétaire et fiscale, la souveraineté du peuple a été réduite à peu de chose quand elle n’a pas été purement et simplement éliminée. Les tenants de l’Europe rédemptrice y voient bien sûr un progrès : « le peuple ne doit pas être le seul souverain » affirmait ainsi, sans gêne excessive, Bernard-Henri Lévy en 2019, exprimant à lui seul les pulsions antidémocratiques qui traversent le champ politico-médiatique.

Lorsqu’en 2005, le peuple eut l’outrecuidance de s’opposer lors d’un référendum à la marche de cette Europe spoliatrice, en rejetant clairement, à 55 % des suffrages exprimés, le bizarrement nommé « Traité instituant une Constitution pour l’Europe », on lui fit comprendre qu’il avait agi en barbare et il fut tacitement décidé que cet exercice de démocratie directe sur un sujet d’une telle importance serait évidemment le dernier.

16 ans plus tard, la République française a donc à sa tête des élus condamnés par notre époque à n’exercer qu’un semblant de pouvoir au nom du peuple. Le caractère fictif de la situation actuelle ne trompe plus personne, mais l’incapacité des sphères dirigeantes à prendre les mesures radicales qu’exige la renaissance démocratique du pays fait peser bien des menaces sur la stabilité du régime et sur la cohésion nationale.

Depuis la naissance de la IIIe République en 1870 – à l’exception évidemment du Régime de Vichy de 1940 à 1944 – jamais le pouvoir que les Français exercent collectivement sur eux-mêmes n’a été aussi réduit. Les nombreuses blessures infligées à la souveraineté nationale ont fait perdre à notre démocratie une large part de sa substance, selon une dérive oligarchique assumée par ceux qui en profitent, prompts à se draper dans l’impératif catégorique de l’UE pour dissimuler leur forfait. Que cette dérive alimente en retour la défiance civique de millions d’entre nous, voilà qui ne devrait étonner personne. Pourquoi faudrait-il continuer à voter, en effet, dès lors que la procédure électorale a pour principale fonction de valider la dépossession en cours ? N’y a-t-il pas, à l’inverse, dans l’abstention, une forme d’opposition politique frontale à cette dépossession, comme un ultime avertissement avant crise politique majeure, dont les Gilets jaunes en 2018-2019 ont montré qu’elle n’avait rien de théorique ?

Une démocratie fragmentée

Au cours de la même période, les responsables politiques ont trouvé souhaitable de créer de nouveaux échelons de pouvoir issus des urnes, aux échelles supranationale — avec le Parlement européen — et infranationale avec les Conseils régionaux.

Les lois de décentralisation de 1982 et 1985 ont consacré les régions comme des collectivités territoriales dirigées par une assemblée élue au suffrage universel. La décentralisation se donnait pour but de rapprocher élus et citoyens, de contrer à la fois l’enfermement communal et l’éloignement parisien, au nom d’un idéal « girondin » laissant toute sa place à un corps intermédiaire ancré dans une réalité territoriale. Si ce programme politique connaît un début d’application dès les années 1960 [3], il a trouvé dans les années 1980 un contexte favorable à sa concrétisation : le néolibéralisme qui triomphe à cette époque véhicule en effet avec lui un discours globalement hostile à l’État-nation, perçu comme une forme figée et désuète, particulièrement nocive dans le cas français en raison de son « centralisme », accusé d’asphyxier les libertés locales. Ce discours légitime donc, plusieurs décennies durant, un processus de fragmentation présenté comme un idéal de « modernisation ».

Les citoyens sont désormais invités à percevoir, de la commune à l’État central, les multiples sentiments d’appartenance censés fonder leur implication civique à différentes échelles. Or il se trouve que c’est au moment même où l’on vide l’échelon national de sa substance que l’on invite les Français à investir d’autres cadres de moindre importance [4]. Comment ne pas y voir rétrospectivement une sorte de jeu de dupe ? Les Français perdent peu à peu la possibilité d’exprimer leur volonté sur toutes sortes de sujets essentiels, mais, dans le même temps, on leur octroie le droit de déterminer qui, dans leur région, choisira de rénover en premier tel lycée ou tel autre. Faut-il s’étonner de leur désertion civique ?

Une réflexion du même ordre s’impose à propos du parlement européen.

Cette assemblée est élue au suffrage universel depuis 1979. Depuis, la participation aux élections européennes a baissé de manière presque linéaire jusqu’en 2009, passant de 60 à 40 %. Elle est remontée quelque peu au cours de la décennie suivante (44 % en 2014, 50 % en 2019) parallèlement à la montée au sein du parlement de courants eurosceptiques. La greffe démocratique dont l’arbrisseau européen devait tirer une sève fortifiante n’a donc pas pris. Le contraire eût été étonnant. Pourquoi les citoyens voteraient-ils massivement pour élire un parlement illégitime dans son principe même, puisque voué à représenter un peuple européen qui n’existe pas ?

Telle est pourtant la fiction qui accompagne cette étrange création institutionnelle, de manière officielle depuis le Traité de Lisbonne (2007) : il est en effet écrit dans ce traité que le Parlement européen est composé, non plus de représentants des « peuples des États réunis dans la Communauté » (comme l’affirmait le Traité de Rome depuis 1957), mais de représentants des « citoyens de l’Union » (Article 14 du Traité de Lisbonne). Faute de pouvoir s’appuyer sur la réalité historique, la construction européenne tente d’accoucher par le droit du substrat qui lui fait défaut dans l’ordre politique. Autant dire que l’échec est inévitable, ce qu’il est peut-être temps de convenir après quarante ans de mystification. Proposer aux citoyens d’élire une assemblée pseudo-politique dont l’activité essentielle consiste, faute de mieux, à produire des normes sous la pression perpétuelle de lobbies œuvrant au grand jour : c’est là tout ce que l’UE a trouvé pour anesthésier le peuple et obtenir sa résignation. Il est à craindre que cela ne suffise pas.

Plusieurs décennies de décentralisation et de construction européenne n’ont en effet en rien modifié l’existant [5] : il n’y a en France que deux niveaux où la Démocratie pourrait être réellement vivante, le niveau municipal et le niveau national. Le premier est le seul à répondre aux critères de proximité et de familiarité et donne sens à un ancrage local apprécié des Français ; le second est le seul à exprimer la valeur supérieure du politique en tant qu’élément générateur de la cité. Les formules alternatives, infra ou supranationales, pêchent dans le cas français par leur insignifiance ou leur illégitimité, et peuvent être paradoxalement perçues comme les agents d’un affaissement du politique par sa dispersion.

L’indifférence ou l’irresponsabilité ne sauraient donc en aucune manière expliquer à elles seules la spectaculaire abstention constatée aux élections régionales et départementales. Il est même possible d’affirmer que cette abstention possède une dimension civique ; elle exprime en creux le refus de la démocratie évidée et fragmentée à laquelle conduit la dépolitisation imposée depuis quarante ans par le néolibéralisme bruxellois. Envers et contre tout, le peuple français reste un peuple épris de politique, et ceux qui aujourd’hui encore, croient pouvoir d’une manière ou d’une autre l’euthanasier dans ce domaine prennent le risque d’engendrer une conflagration qui les emportera.

Notes

[1] Abstention aux élections régionales : 2015 : 50 % au 1er tour ; 2010 : 53,7 % au 1er tour.

[2] Juin 1992 (Maastricht), novembre 1993 (droit d’asile), février 1999 (Amsterdam), mars 2003 (mandat d’arrêt européen), mars 2005 (Traité établissant une Constitution pour l’Europe), février 2008 (Lisbonne).

[3] Avec notamment le référendum voulu par de Gaulle sur la « régionalisation », qui occasionna sa chute en 1969. L’ampleur du projet est cependant limitée comme en témoigne une anecdote révélatrice. Épluchant le texte du projet référendaire, de Gaulle s’offusque de la formule « territoire de la région », qu’il rejette, affirmant : « une région n’a pas de territoire, seule la Nation en a un ». 50 ans plus tard, journalistes et responsables politiques n’emploient plus ce mot essentiel qu’au pluriel, reflétant l’abaissement de son sens, l’ancrage dans « les territoires » n’exprimant rien de plus qu’un banal idéal de proximité entre citoyens et élus. Source : De Gaulle et la décentralisation (larevueparlementaire.fr)

[4] Dans le même temps, la révision constitutionnelle de 2003 crée le référendum décisionnel local, qui permet à une collectivité territoriale d’organiser un référendum à son échelle : la fragmentation de la démocratie se traduit aussi par celle du peuple.

[5] A l’exception de la Corse, dont les institutions régionales ont été investies par les différentes formations nationalistes comme une compensation à une indépendance hors de portée, et où les élections, de ce fait, attirent un plus grand nombre d’électeurs (près de 60 % en 2021).

Source : Eric Juillot – ELM

www.les-crises.fr