Quels sont les médicaments les plus coûteux pour l’assurance maladie ? Basta ! a compilé les données de l’année 2016 et établi un classement des traitements qui coûtent le plus cher au système de santé. Constat : les prix des anticancéreux et des médicaments contre l’hépatite C sont exorbitants. La faute à un système d’évaluation des médicaments et de fixation des prix peu transparent, faisant la part belle aux intérêts de l’industrie pharmaceutique. Sans volonté politique forte, l’égalité et la solidarité du système sont menacées. Demain, pourrons-nous encore tous être soignés ?

Les logiques économiques des laboratoires pharmaceutiques sont-elles compatibles avec une sécurité sociale chargée de s’occuper efficacement de la santé de tous ? C’est la question principale qui ressort de notre enquête sur les médicaments les plus onéreux, en 2016, pour la sécurité sociale. A partir des données accessibles sur les médicaments remboursés, nous avons plongé dans le fonctionnement de notre système de santé. On y découvre que les médicaments contre le cancer sont si onéreux qu’ils menacent le principe de solidarité placé au cœur de notre assurance maladie. Mais aussi que les médicaments champions de la prescription par les médecins ont une efficacité parfois contestée. Ou encore, que le système de fixation des prix est opaque, et victime lui-aussi des liens d’intérêts entre experts et entreprises pharmaceutiques…

C’est à partir des trois plus importantes bases de données disponibles que nous avons travaillé : les chiffres qui concernent les médicaments vendus par les pharmacies dites de ville ; ceux des médicaments vendus par les hôpitaux, dits rétrocédés ; et ceux relatifs aux molécules onéreuses en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), utilisées dans les hôpitaux [1]. Au total, ces dépenses totalisent un coût de 24 milliards d’euros, soit au moins 88 % des dépenses de médicaments remboursés, en 2016. Mais c’est sur les 50 médicaments les plus onéreux que nous nous sommes concentrés, soit un total de plus de huit milliards d’euros.

En six questions, petit tour d’horizons de ces champions de la prescription, et des enjeux sanitaires et sociaux mis en lumière par ces chiffres.

1) Quels sont les médicaments les plus onéreux pour le système de santé ?

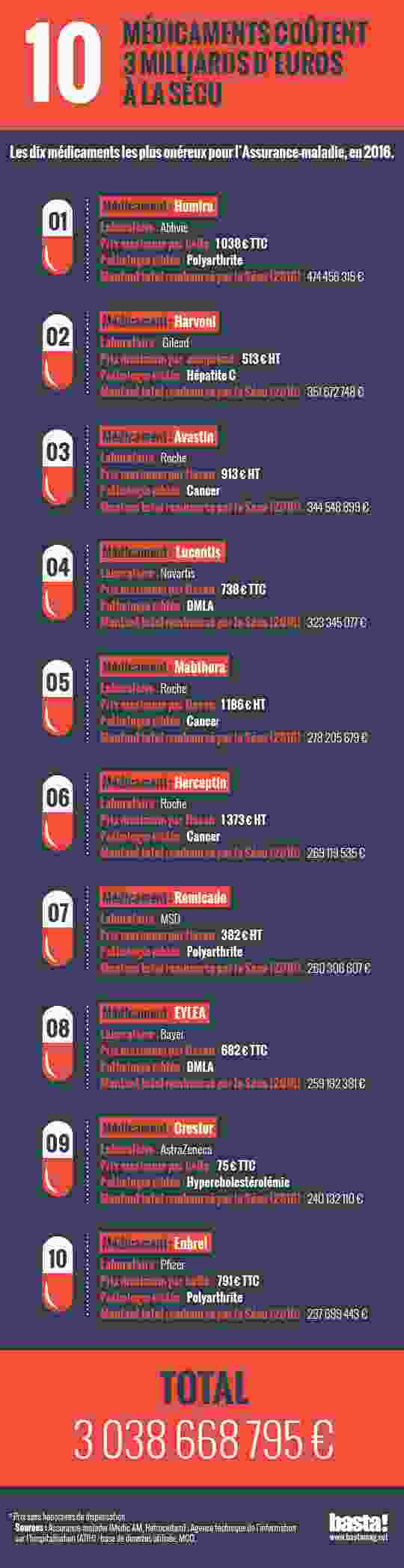

Le champion toutes catégories est un immunosuppresseur, le Humira, du laboratoire Abbvie. Son rôle : supprimer ou réduire les réactions immunologiques spécifiques de l’organisme. Humira est utilisé contre les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite ou la maladie de Crohn. Son coût est estimé à 1300 euros par mois et par patient. Harvoni, du laboratoire Gilead, occupe la deuxième place du classement. Ce médicament contre l’hépatite C coûte environ 46 000 euros pour 12 semaines de traitement, soit un comprimé à 513 euros ! Sur la troisième marche du podium, on trouve l’Avastin du laboratoire Roche, un anticancéreux utilisé notamment contre les cancers du sein, des bronches, du rein, des ovaires. Son prix est de 932 euros le flacon de 16 ml.

A eux trois, ces médicaments ont coûté plus d’un milliard d’euros à l’assurance maladie en 2016. Ils font partie des grandes familles de médicaments très représentées dans ce top 50. Le cancer est ainsi la maladie la plus coûteuse (Avastin, Mabthera, Herceptin, Glivec, etc, pour un total de 2,282 milliards d’euros). Les maladies auto-immunes dont la polyarthrite (Humira, Remicade, Enbrel, Simponi pour un total de 1,066 milliards d’euros) arrivent en deuxième place des pathologies les plus coûteuses pour l’assurance maladie. « Trois autres traitements de cette pathologie sont en embuscade après la 50ème place », précise François Pesty, pharmacien et expert conseil indépendant [2]. Puis viennent le VIH, le diabète et l’hépatite C (Harvoni, Sovaldi, Daklinza).

Parmi ces champions, il faut distinguer au moins deux catégories. La première rassemble des médicaments dont chaque unité est très onéreuse, mais dont les patients ne sont pas très nombreux. Soliris (166 millions d’euros en 2016) coûte 600 000 euros à l’année, pour chaque patient atteint d’une hémoglobinurie paroxystique nocturne, une cause rare d’anémie. Il serait le médicament le plus cher au monde. Mais il n’y aurait, en France, pas plus de 500 personnes touchées par cette maladie. A une autre échelle, l’hépatite C (Harvoni, Sovaldi, Daklinza), concerne 200 000 personnes identifiées, alors que le cholestérol ou le diabète touchent des millions de personnes.

Ces pathologies forment la deuxième catégorie de médicaments : ils ont un coût unitaire modeste voire très faible, mais sont prescrits à un grand nombre de malades. C’est le cas par exemple du Doliprane (14ème dans notre classement ;1,36 euros/boite) ; mais aussi du Crestor (9ème ; environ 25 euros par mois au maximum), un médicament contre le cholestérol très vendus dans les pharmacies de ville, dont l’efficacité est critiquée.

2) Les médicaments les plus chers sont-ils plus efficaces ?

Il y a autant de situations que de médicaments cités dans le classement. Et une diversité de réponses pour chaque médicament. Un produit peut être jugé efficace par les autorités de santé ou le magazine indépendant Prescrire pour une pathologie précise. Mais en parallèle, ce même produit s’avérera inefficace voire dangereux face à d’autres pathologies, pour lesquelles il est pourtant prescrit et autorisé par les autorités de santé.

De manière générale, le fait qu’un médicament soit très prescrit et coûteux n’apporte pas de garantie sur son efficacité. Figurer dans ce classement n’est donc pas un gage de réussite. Si les anticancéreux sont parfois très efficaces, ou si les médicaments contre l’hépatite C sont censés éradiquer la maladie, d’autres médicaments sont particulièrement controversés. L’antidiabétique sous-cutané Victoza (24ème position) aurait [3] une faible efficacité et provoquerait de nombreux effets secondaires [4]. Les nouveaux antidiabétiques oraux ou sous-cutanés apparus depuis les années 2000 coûteraient de 3 à 15 fois plus chers que certaines molécules plus anciennes mais jugées plus efficaces, par exemple la metformine.

Autre exemple intéressant : la famille des statines, censée lutter contre le cholestérol. Parmi elles, le Crestor, du laboratoire AstraZeneca, se trouve au 9ème rang de notre classement. Depuis quelques années, le Crestor figure parmi les médicaments les plus remboursés par la sécurité sociale, bien qu’étant quatre fois plus cher que les génériques disponibles sur le marché [5]. Les statines sont par ailleurs controversées. Certes, elles abaissent le taux de cholestérol sanguin, mais elles ne permettraient pas de réduire les accidents cardio-vasculaires. Leurs effets auraient été mal évalués dans des études partielles et par des experts aux nombreux liens d’intérêt avec les laboratoires [6]. « 85% des prescriptions de Crestor sont réalisées aux dosages de 5 ou 10 mg, qui n’ont jamais fait l’objet d’étude clinique portant sur des critères de mortalité ! », ajoute François Pesty [7]. En cas d’arrêt des statines, il y aurait 9000 décès annuels en plus, estiment à l’inverse d’autres scientifiques [8]

« Dans les hypercholestérolémies pures et mixtes, Crestor n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu par rapport aux autres statines », déclarent les autorités de santé en 2003 [9]. Pour ce type de pathologie, ce médicament serait donc un « me too », « c’est à dire une quasi-copie inutile, commercialisée après la molécule originale » [10]. Malgré le débat qui entoure ces médicaments, ils sont toujours aussi prescrits, et toujours aussi coûteux ! D’après le magazine Cash Investigation, les statines seraient aujourd’hui prescrites à 7 millions de français, contre un million dans les années 1990. Depuis 2010, les statines peuvent être prises en prévention, c’est-à-dire avant même d’avoir un taux de cholestérol anormalement élevé. Est-ce un effet des stratégies marketing de ces laboratoires pour promouvoir leurs produits (voir ci-dessous) ?

3) Comment sont fixés les prix des médicaments ?

C’est le Comité économique pour les produits de santé (CEPS), un organisme de l’État, qui fixe le prix des médicaments en signant des conventions avec les laboratoires pharmaceutiques. Il rassemble principalement des hauts fonctionnaires nommés par Bercy, la Caisse nationale d’assurance maladie, la Sécurité sociale, les complémentaires de Santé. Le CEPS se base d’abord sur l’avis médical de la Haute autorité de santé (HAS). Cette dernière définit l’amélioration du service médical rendu du nouveau produit, c’est-à-dire ce qu’il apporte par rapport aux molécules existantes.

Si le service médical rendu est inexistant, le médicament ne peut être remboursé qu’à condition de démontrer une « économie dans le traitement médicamenteux ». Son prix doit donc être moins élevé que les molécules déjà existantes. « Dans les faits, une interprétation souple des textes conduit à ne pas toujours appliquer strictement cette règle, pourtant précise », pointe un rapport de la Cour des comptes en 2011. C’est le cas par exemple du Crestor (9ème de notre classement) qui, malgré une absence d’amélioration du service médical rendu, a obtenu un prix quatre fois supérieur à celui d’autres statines génériquées.

Après avoir regardé son efficacité, le CEPS évalue le marché visé par le nouveau médicament : va-t-il concerner de nombreux patients ? Dans ce cas, son prix pourra être relativement faible. Enfin, il compare les prix fixés dans les autres pays européens. Tout cela se fait, officiellement, sans la présence des laboratoires lors des délibérations de l’organisme (voir ci-dessous les vidéos du syndicat des laboratoires pharmaceutiques). La réalité est plus complexe. La Cour des comptes regrette, dans son rapport de 2011, que les critères de fixation des prix ne soient pas suffisamment clairs et transparents. Un constat qu’elle réitère dans un nouveau rapport paru en septembre 2017 [11].

4) Comment le marché du médicament influence-t-il les prix ?

Le fonctionnement du marché du médicament influence fortement la fixation des prix de certains produits, notamment les nouvelles molécules contre le cancer, l’hépatite C ou les maladies rares. Aujourd’hui, la production d’un médicament n’est plus le fait d’un seul laboratoire, mais de start-up qui effectuent les recherches et déposent des brevets avant d’être rachetées par de grands laboratoires. C’est le cas par exemple du Sovaldi, qui a été développé par une start-up rachetée 11 milliards de dollars par le géant américain Gilead (lire notre article sur le sujet).

« Cette vente aux laboratoires ne correspond pas aux coûts de recherche et développement, analyse Olivier Maguet, le responsable de la campagne Le prix de la vie de Médecins du Monde. Certes, certains nouveaux médicaments coûtent plus cher à produire. Mais c’est la concurrence entre les laboratoires qui, selon la loi de l’offre et de la demande, fait augmenter les prix. » Il faut ensuite générer du cash pour rembourser ces innovations. Les acquisitions des brevets et des start-up n’arrêtent pas de croître : « Les prix se situent aujourd’hui entre 25 et 30 milliards d’euros pour l’achat d’une innovation », souligne Olivier Maguet. Contre 11 milliards de dollars pour le Sovaldi, en 2011.

Une fois obtenue la commercialisation d’un médicament, les entreprises pharmaceutiques peuvent dépenser des millions d’euros pour accompagner leur déploiement. Des médecins identifiés comme étant des leaders d’opinion sont rétribués par des laboratoires pour défendre publiquement ces produits. Entre 2012 et 2014, les firmes ont ainsi offert 244 millions d’euros de cadeaux, sous la forme d’hébergement, de transports, de repas, etc., d’après le collectif Regards citoyens [12].

Plus répandues, les études observationnelles constituent un autre moyen de faire connaître un médicament. Leur principe est de rémunérer les médecins pour chaque nouveau patient inclus dans une étude, à qui ils prescrivent le fameux traitement. Officiellement, elles servent à récolter des informations sur les traitements, afin de les améliorer. Dans la pratique, certains comparent ces études à de l’achat de prescription (voir notre enquête). Le Humira, le médicament qui a coûté le plus cher à la sécurité sociale en 2016, a ainsi fait l’objet d’études observationnelles en Allemagne. Entre 2009 et 2014, la firme qui le produit a dépensé plus de 7,5 millions d’euros auprès de 1688 médecins, pour toucher 11 566 patients [13]. Qu’en est-il en France ? Les données ne sont pas accessibles. Une chose est sure : ces coûts de marketing doivent ensuite être amortis par les laboratoires. Donc répercutés sur le prix des médicaments.

Dans le cas des nouveaux traitements contre le cancer, par exemple, les dépenses de marketing des laboratoires dépassent les dépenses de recherche et développement, affirment les cancérologues Dominique Maraninchi et Jean-Paul Vernant. « Les comptes de l’industrie pharmaceutique eux-mêmes confirment cette faible charge, où en moyenne 15 % du chiffre d’affaires de la branche est alloué à la recherche et développement, contre plus de 25 % pour les dépenses de marketing, et des marges bénéficiaires annoncées excédant 15 %. »

5) Comment les labos pharmaceutiques réussissent-ils à obtenir des prix très élevés ?

Officiellement, l’industrie pharmaceutique n’assiste pas aux délibérations du CEPS. Dans la pratique, certains membres de l’institution publique chargée de fixer le prix des médicaments ont des liens avec des laboratoires, d’après les déclarations d’intérêt publiées sur son site Internet [14]. Et encore, ces déclarations comporteraient plus de 40 % d’anomalies, d’après un rapport de la Cour des comptes, qui regrette que « l’absence quasi complète de transparence ne permet pas de vérifier si l’intérêt public prévaut dans tous les cas » [15]. Mais la pression ne vient pas forcément des laboratoires : dans le cas d’un produit présenté comme « innovant », la pression sociale exercée par les associations de malades, parfois financées par les entreprises pharmaceutiques, entraîne que le CEPS peut difficilement s’opposer aux exigences des laboratoires.

Autre stratégie utilisée par les laboratoires : celle des Autorisations temporaires d’utilisation (ATU). Leur principe est le suivant : un médicament peut être utilisé avant même d’avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en bonne et due forme. Le traitement est censé apporter une avancée thérapeutique contre une maladie grave ou rare, par exemple le cancer ou le Sida, et il ne ne peut donc attendre une évaluation plus approfondie. Dans ce cas, au nom des importants progrès thérapeutiques envisagés, les laboratoires peuvent exiger des indemnités parfois très élevées [16]. « Ces indemnités permettent ensuite de justifier des prix un tout petit moins élevés, une fois que la molécule est autorisée sur le marché », explique Olivier Maguet de Médecins du Monde. Les autorités ont alors l’impression d’avoir fait une bonne affaire… alors que les prix restent exorbitants ! Et un nombre important de ces ATU sont récusées plus tard, l’intérêt des nouvelles molécules ayant été surestimé.

Dans les faits, il n’y a donc pas toujours de corrélation entre des coûts de développement ou de production élevés, et le prix d’un médicament. De plus, si le caractère innovant d’un produit peut servir à faire augmenter son prix, l’inverse n’est pas vrai. Les nouveaux anticoagulants oraux comme le Xarelto (12ème position) ou l’Eliquis (37ème position) coûtent neuf fois plus chers que les antivitamines K, le traitement classique, sans qu’ils soient plus efficaces [17].

6) Avec quelles conséquences sur notre système de santé ?

D’un côté, le prix de certains médicaments s’envole, notamment celui des anticancéreux. De l’autre, ces pathologies se développent et touchent sans cesse plus de personnes : il y a actuellement trois millions de personnes qui vivent avec un cancer, et l’on dénombre 400 000 nouveaux cas par an. Dans ce contexte, « nous n’allons pas réussir à maintenir les remboursements de la sécurité sociale, estime Olivier Maguet de Médecins du Monde. Il ne suffira plus de baisser les prix des médicaments vendus dans les pharmacies, comme le Crestor ou le Doliprane, pour compenser l’augmentation des prix des médicaments innovants rétrocédés par les hôpitaux. »

Ces prix très élevés peuvent avoir des conséquences directes sur la façon de soigner les patients. A plus de 40 000 euros par personne et par traitement, le Sovaldi a d’abord été réservé à une partie des malades de l’hépatite C, les plus atteints par la maladie. Il a désormais été élargi à l’ensemble des patients, en même temps que son prix a été renégocié : il ne coûte plus « que » 28 700 euros ! Sur le long terme, c’est l’équilibre même de la sécurité sociale qui pourrait être atteint, à cause d’une explosion des dépenses liées à ces médicaments très onéreux ! Qui assurera le relais du financement de ce système public de santé ? Les complémentaires privées ?

En outre, puisque les autorités acceptent de rembourser des médicaments qui n’apportent rien de nouveau par rapport aux médicaments existants, pourquoi, du point de vue des laboratoires pharmaceutiques, développer des médicaments innovants ? « Toute entreprise optimise le rapport bénéfice/risque de ses investissements, écrivent Michèle Rivasi, Serge Rader et Marie Odile Bertella-Geffroy [18]. Si une firme pharmaceutique sait que les autorités accorderont un prix élevé à de fausses innovations, elle se tournera de plus en plus vers celles-ci. » « Or depuis les vingt dernières années, 74 % des médicaments mis sur le marché n’apportent que peu de bénéfices thérapeutiques », avance Médecins du Monde.

Cela, sans compter que de nouveaux médicaments extrêmement coûteux ne cessent de pénétrer le marché français. En janvier 2017, le Keytruda, un médicament contre les mélanomes qui aurait soigné l’ancien président des États-Unis Jimmy Carter, a été lancé en France. Son coût est estimé entre 60 000 et 300 000 euros par an et par patient. Le tout, remboursé à 100 % par l’assurance maladie. Combien de temps notre système de sécurité sociale tiendra-t-il ? En mars 2016, 110 cancérologues se sont alarmés « des menaces réelles [qui] pèsent sur l’équité d’accès des patients aux traitements innovants des cancers ».

6) Est-il possible de réduire les coûts de certains médicaments ?

Plusieurs hypothèses sont avancées. Première piste : se baser sur les coûts de production réels pour définir le prix d’un médicament. Quel est le coût de production du Glivec (15ème position), contre la leucémie, facturé 40 000 euros pour une année de traitement ? 200 euros ! « La marge pour le laboratoire pharmaceutique qui le produit est de 20 000 % ! », souligne Olivier Maguet de Médecins du Monde. Mais ces coûts de production ne prennent pas en compte la recherche nécessaire au développement de ces médicaments, arguent les laboratoires qui, pour autant, ne révèlent pas leurs chiffres. « Une grande partie de la recherche médicale se fait dans le secteur public (universités, instituts) et est financée par l’argent public (bourses, crédit d’impôt recherche) », répond Médecins du Monde.

Deuxième piste : instaurer plus de transparence dans la fixation des prix, et s’attaquer aux conflit d’intérêts qui minent les instances de décision. En Italie, où une opération « mains propres » a été lancée dans les années 1980-1990, le coût global du médicament est 80 % moins élevé qu’en France (18 milliards d’euros contre 34 milliards d’euros en France) [19]. Une preuve supplémentaire que les prix peuvent être négociés…

Enfin, le gouvernement dispose d’une arme prévue dans la loi : la licence d’office. Lorsqu’un médicament est vendu « à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique (…) », le gouvernement peut suspendre temporairement un brevet, « ouvrir le marché à la concurrence pour produire ou importer des génériques », afin de faire baisser les prix. « Les États ne s’autorisent pas à utiliser cette arme car les intérêts des industriels sont placés au dessus », dénonce Olivier Maguet, qui réclame son utilisation.

En attendant, les profits des laboratoires s’envolent. En 2016, Gilead, qui produit notamment le Sovaldi (19ème du classement) et le Harvoni (2ème), deux médicaments contre l’hépatite C, a réalisé 13,5 milliards de dollars de profits. Le français Sanofi, qui produit le Lantus (11ème), le Doliprane (14ème) ou le Lovenox (26ème), a gagné 4,7 milliards d’euros. Abbvie, qui commercialise le Humira (1er), a empoché près de 6 milliards de dollars en 2016. Et au cours des quatre premiers mois de 2017, les ventes du Humira ont totalisé 4,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% comparée aux mois précédents. Des ventes extraordinaires mises en avant dans les rapports financiers du groupe destinés aux actionnaires. A ceux qui voudraient investir, certains médicaments semblent extrêmement rentables. Au détriment de notre système de santé ?

Simon Gouin

Infographies : Guillaume Seyral

Lire le deuxième volet de notre enquête : Comment les labos amassent des fortunes grâce à des médicaments au prix exorbitant

Base de données : les 50 médicaments les plus coûteux pour l’assurance maladie, en 2016.

[Texte mis à jour le 09/10/2017 avec la mention du nouveau rapport de la Cour des comptes et correction concernant le Victoza.]